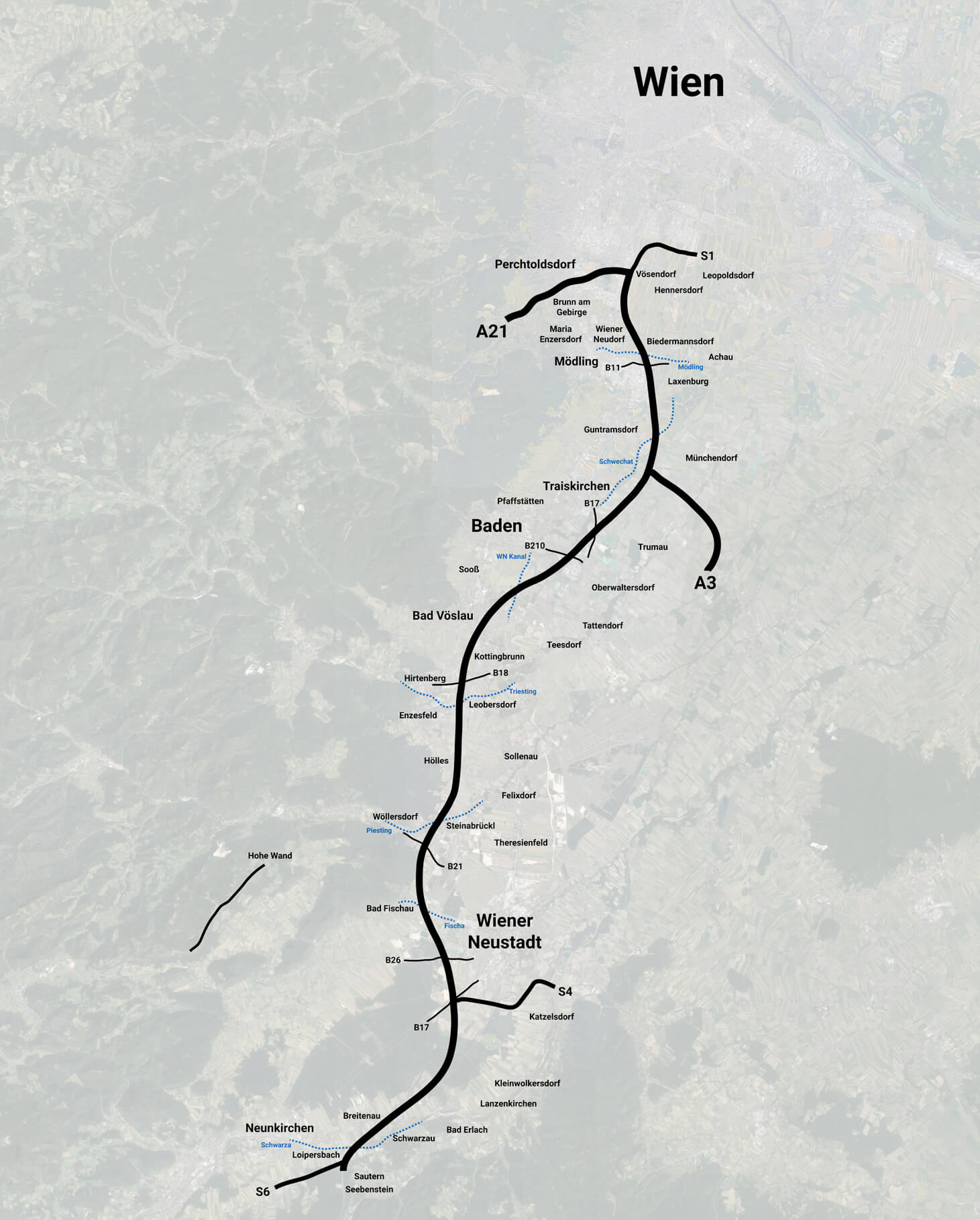

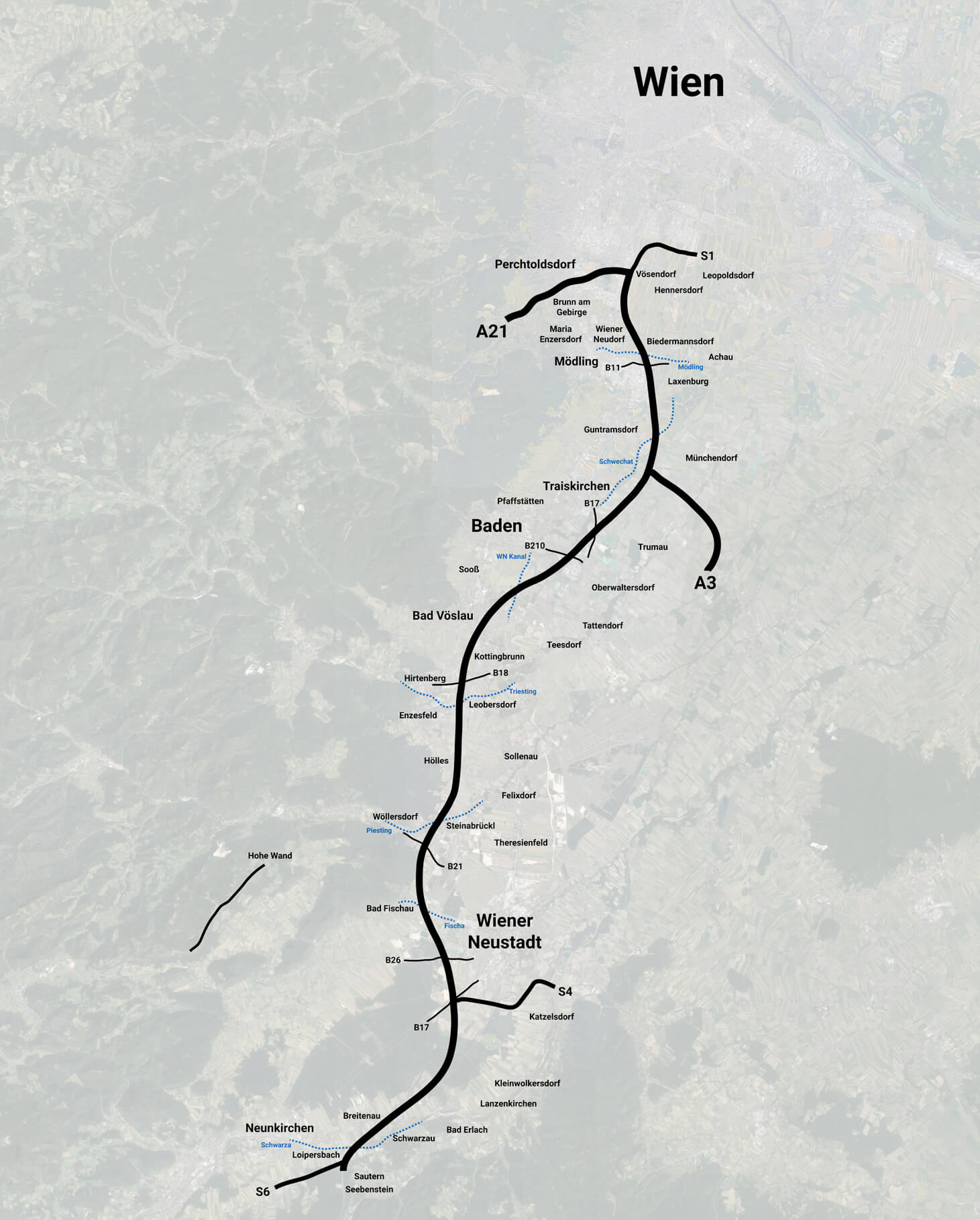

Die A2 verläuft fast exakt an der Trennlinie von zwei großräumigen geologischen Formationen. Im Westen befinden sich die Ausläufer der Kalkalpen und im Osten beginnt die Weite der pannonischen Tiefebene. Diese geologische Ausgangssituation liegt dem Konzept zugrunde. Von Wien steigen die sanften Hügel des Wiener Waldes Richtung Süden immer mehr an, um im Schneebergmassiv die Kulmination zu finden. Dieser topografischen Figur vorgelagert erstreckt sich von Vösendorf abwärts die Thermenregion. Die Gegenseite ist größtenteils von Landwirtschaft und kleineren Dörfern geprägt. Die Verschiedenartigkeit der Umgebung wird durch die Setzung unterschiedlicher Materialschichten herausgearbeitet: Die Lärmschutzwand in Richtung der Kalkalpen stellt den Aufbau dieses geologischen Massivs und seines Verlaufs dar. Über dem Betonsockel kommen drei Farbschattierungen von durchgefärbtem Holzbeton zum Einsatz, die an besonderen Orten durch mit lokalen Natursteinen befüllte Gabionen in der Vertikalen abgeschlossen werden. Sichtfenster bieten Ausblicke in diese bewegte Landschaft. Auf der Seite der pannonischen Tiefebene zeichnen flache Schichtungen den Verlauf der Landschaft nach. Hier kommen ebenso Farbschattierungen von durchgefärbtem Holzbeton zum Einsatz. Bei bewaldeten Gebieten werden zwei der drei Brauntöne durch zwei Schattierungen von grün ersetzt. In städtischem Gebiet zieht ein Rot-Ton den Bezug zu den Ziegeldächern und ein Beige-Ton steht für die historischen Putzfassaden. Die Außenseite der Lärmschutzwände wird mit grünem Holzbeton verkleidet, um die Wand optisch in den Naturraum einzubinden. Bei Brücken werden mit einer topografischen Struktur 3D-geformte Aluminiumplatten als Deckschale der Lärmschutzwände verwendet.

Ort: A2 Südautobahn

Baujahr: Wettbwerb 3. Platz 2017

Entwurf: Lukas Göbl, Alexander Enz in Kooperataion mit der IGP/ Adi Hasenzagl

Die Revitalisierung des Schlosses Lengenfeld verfolgt das Ziel, das Schaffen der Künstlerfamilie Hauer-Fruhmann zu neuem Leben zu erwecken. Durch die Umbaumaßnahmen bietet die historische Anlage zukünftigen Veranstaltungen einen würdigen und festlichen Rahmen. Fassaden und einzelne Bauteile werden soweit erforderlich saniert, nachträglich und unsachgemäß vorgenommene Ein- und Anbauten entfernt bzw. Öffnungen geschlossen, um die ursprüngliche harmonische Wirkung der Anlage wieder herzustellen. Die bestehenden Materialien und Oberflächen werden behutsam restauriert, damit sie in ihrer historischen Dimension erlebbar und begreifbar werden. Die neuen Bauteile heben sich aufgrund ihrer Form- und Farbgebung vom Bestand ab und fügen der historischen Anlage eine weitere „Schicht“ hinzu. Eine neue Hofüberdachung mit Folienkissen – die „Cumulus-Wolke“ – weist nur eine minimale Durchdringung der Dachhaut auf und ist mit der Intention gestaltet, schwebend zu wirken. Sie bietet Witterungsschutz und holt zugleich den Himmel und die umgebende Lichtstimmung in den Hof, der klimatisch ein Außenraum bleibt. Das Freiraumkonzept beruht auf den Bildkompositionen von Johann Fruhmann. Blühende Staudenbeete, Sitzbereiche und die Wegeführung lassen seine Bilder lebendig werden. Das Schloss selbst wird von umgebenden Aufschüttungen befreit und so in seiner ursprünglichen Wirkung erfahrbar. Nördlich des Baches wird eine intensive Landschaft vorgeschlagen. Eine große Rasenfläche bietet Raum für Veranstaltungen und Feste. Eine filigrane Brücke führt über den Bach in den naturnahen und pflegeextensiven Bereich.

Ort: Lengenfeld, Niederösterreich

Wettbewerb: 2. Platz, 2015-2016

Nutzfläche: 1000 m²

Entwurfsteam: Lukas Göbl, Oliver Ulrich, Jan Kovatsch, Andrés Espana in Zusammenarbeit mit Architekt Franz Gschwantner und grünplan gmbh

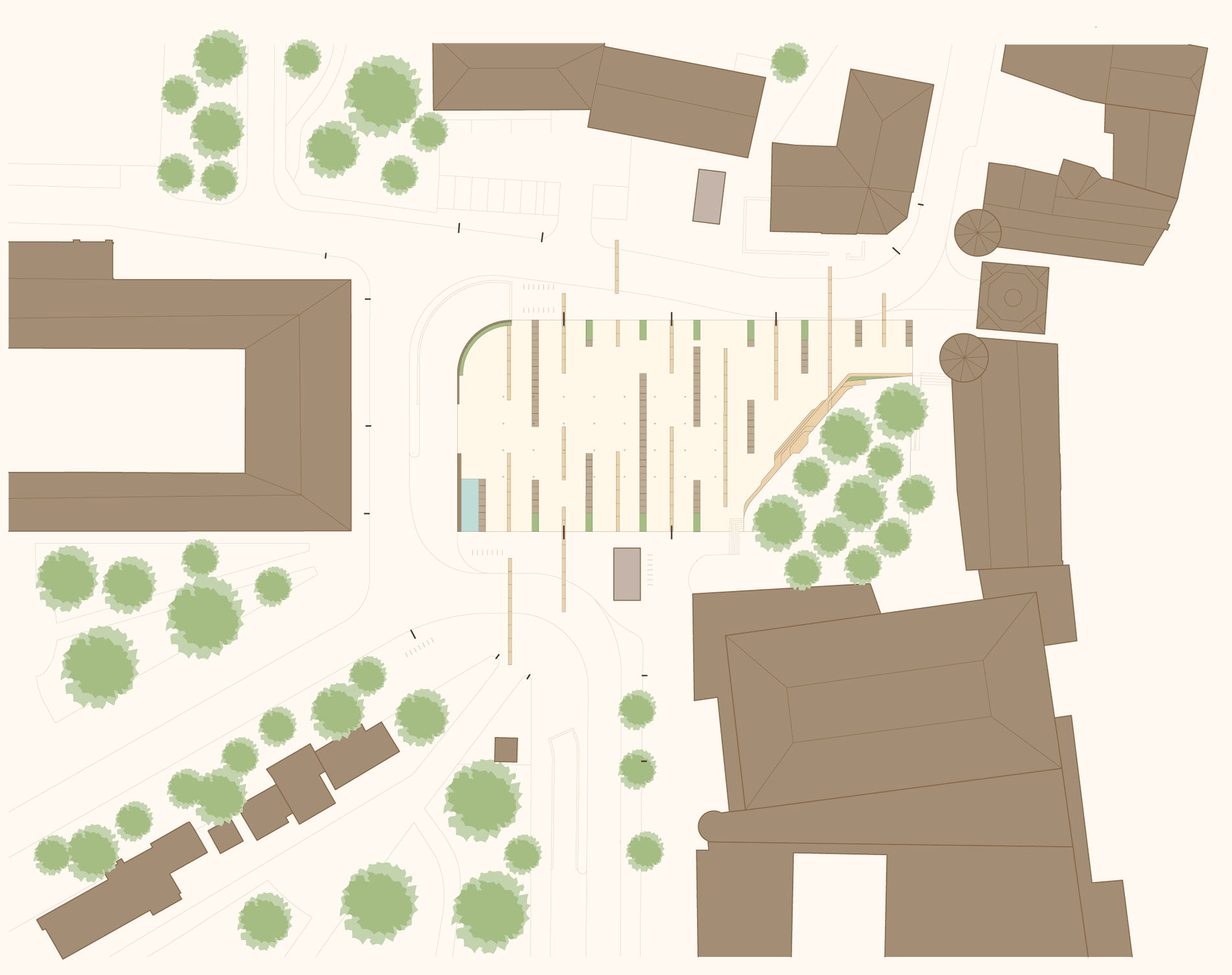

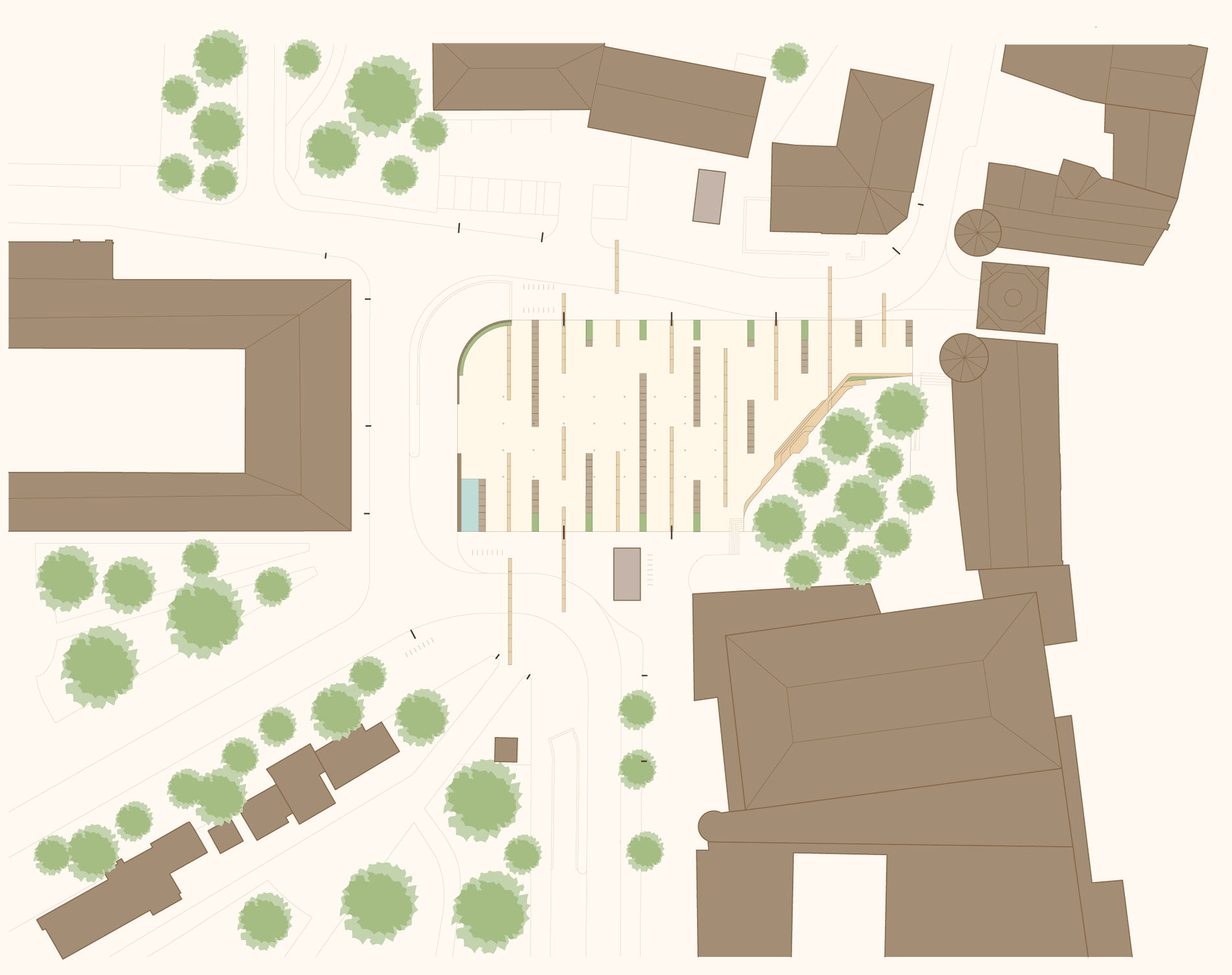

Der Südtirolerplatz wird durch die Projektierung eines nutzungsoffenen und hochqualitativen Raums aufgewertet. Die Idee des neuen Südtirolerplatzes entwickelt sich aus dem Prinzip einer historischen Piazza. Der neue Platz soll eine zeitgemäße Bühne für das städtische Leben bieten. Der Leitidee eines respektvollen Miteinanders folgend wird eine Begegnungszone vorgeschlagen. Dadurch wird dieser bedeutende Platz in seiner Straßenraum-Attraktivität verbessert und in seiner Verkehrssicherheit erhöht. Es wird eine eindeutige Führung des Fahrzeugverkehrs durch optische und gestalterische Maßnahmen erreicht. Der zentrale Bereich des Platzes wird durch ein Rechteck definiert: Diese große Geste greift ordnend in die unübersichtlichen Verhältnisse des Ortes ein. Diversen Veranstaltungen sollen ihren Platz finden: Stadtfeste, Märkte, Konzerte, Public Viewings und vieles mehr. Die neue Platzebene eignet sich zum Verweilen und Durchqueren, das Steiner Tor wird durch die neue Gestaltung inszeniert. Um eine einheitliche Wirkung der Piazza zu erzielen, wird ein speziell eingefärbter Betonstein herangezogen. Diese hochwertige und homogene Fläche wird durch quer liegende Streifen aus Wachauer Marmor und Waldviertler Granit differenziert. Die Natursteinstreifen greifen teilweise über die Grenzen der zentralen Fläche des Platzes hinaus und leiten so in die umgebenden Bereiche. Gemeinsam mit den Fassadenfarben der den Platz flankierenden Gebäude und den umliegendn Granit- und Asphaltoberflächen der Straßen ergibt sich nun eine aufeinander abgestimmte und harmonische Wirkung.

Lageplan

Schnittansicht

Schnittansicht

Ort: Südtirolerplatz, Krems

Baujahr: Verhindert durch Anrainer

Auftraggeber: Stadtgemeinde Krems

Nutzfläche: ca. 4.500 m²

Entwurfsteam: Lukas Göbl, Oliver Ulrich, Alexander Enz, Andrés España und Jan Kovatsch

Verkehrsplanung: IGP-Adolf Hasenzagl

Photos: Göbl Architektur

Der Naturparkcampus Ötschertor vermittelt den Gästen das Ankommen in einer spektakulären Naturlandschaft. Die traditionelle voralpine Bauweise richtet sich seit jeher nach den Bedürfnissen der Bevölkerung und der lokalen Verfügbarkeit von Materialien. Die Elemente Feuer, Wasser, Holz, Metall und Erde prägen den Charakter der Region. Das Projekt ist ein Bildnis der umgebenden Landschaft: schön und rau zugleich. Durch Verlegung der bestehenden Zugangsstraße und der Brücke entsteht eine ideale Situierung des neuen Gebäudes als Tor zum Naturpark. Eine überdachte Stiegen- und Rampenkonstruktion öffnet das Naturparkzentrum den Ankommenden und führt sie auf eine Terrasse. Von hier aus erschließt sich das Welcome Center, das Restaurant mit Seeterrasse sowie die Büros und der Multifunktionsraum. Ein Atrium als Einschnitt im Gebäude soll den gesamten Baukörper öffnen, durchlüften und die Innenbereiche belichten. Der Windturbinenturm dient als weit sichtbares Zeichen und Energielieferant und führt auf die begehbare Dachlandschaft. Der Entwurf sieht auch ein Strandhaus mit Bootsanlegestelle und eigenem Strandbereich vor. Dieses Ensemble ist vom neuen Parkplatz und dem Welcome Center über einen Steg direkt erreichbar. Das Ötscher Camp stellt Beherberungsmöglichkeiten für 100 Personen, aufgeteilt auf Lodges, Zelte und Camper, bereit. Das Retentionsbecken ist als Schwimmteich gestaltet. Zentral gelegen versorgt ein Sanitärhaus das Camp mit Koch-, Dusch- und Waschgelegenheiten. Grill- und Feuerplätze sind zahlreich am Gelände vorhanden. Die Lodges schweben über dem Campusgelände: Zwei Module bieten die Möglichkeit einer einfachen Unterkunft oder den Komfort eines eigenen Sanitär- und Küchenbereiches.

Ort: Wienerbruck, Niederösterreich

Baujahr: Wettbewerb 2013, 2. Preis

Nutzfläche: ca. 1000 m²

Entwurfsteam: Lukas Göbl, Oliver Ulrich, Petra Gschanes

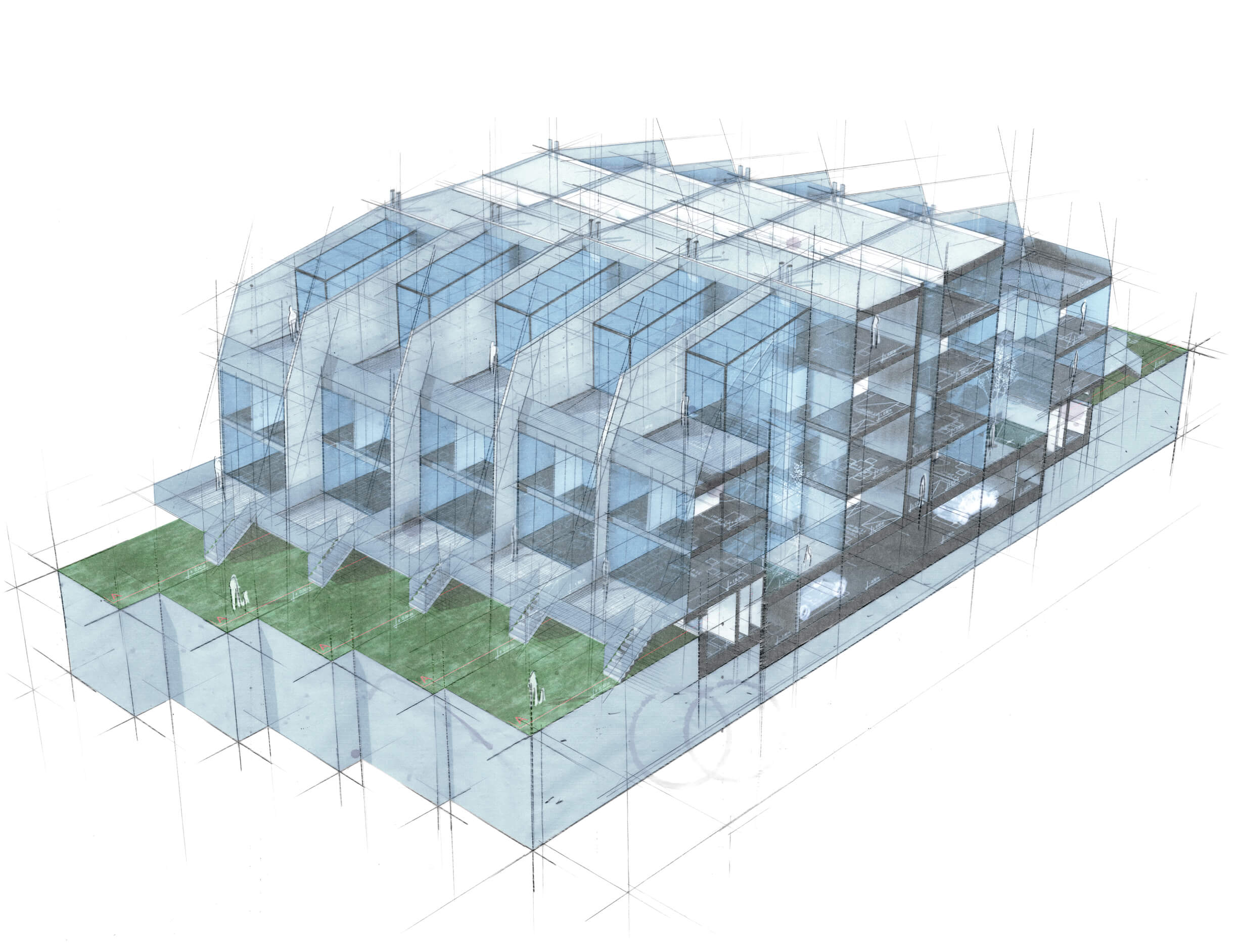

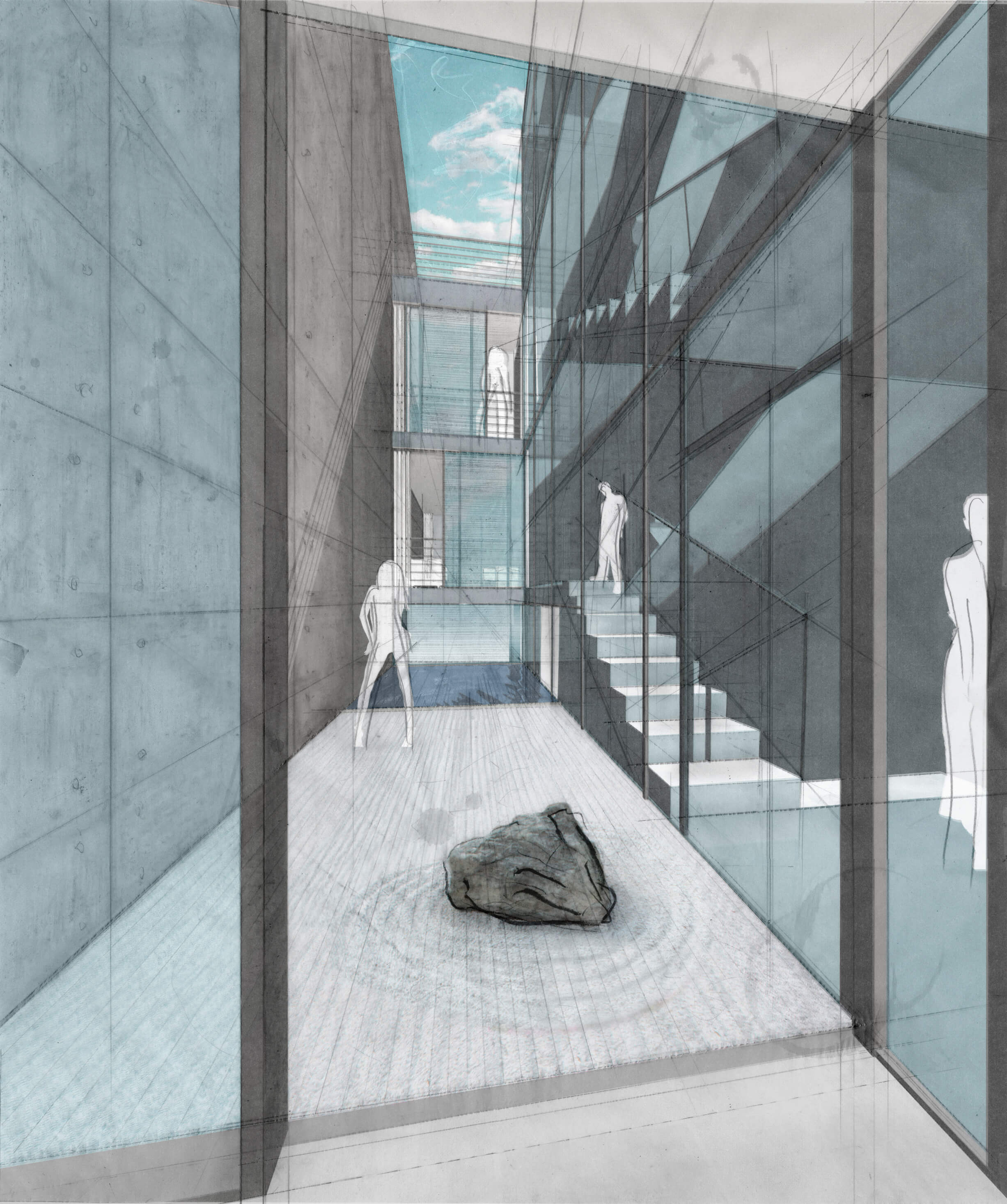

Die neue Galerie Niederösterreich positioniert sich als selbstbewusster, identitätsstiftender und internationaler Dreh- und Angelpunkt der Kunstmeile Krems. Das dementsprechende Gebäude ist eine kompakte, räumlich anspruchsvolle und auf dem Grundprinzip des „White Cube“ aufbauende Funktionsskulptur. Die angestrebte städtische Situation wird durch die Schaffung einer Fußgängerzone mit Gastgarten, Wasserbecken und Grünzonen sowie dem zentral positionierten Haupteingang unterstützt. Die Anbindung an das Weltkulturerbezentrum erfolgt über einen Steg, der an der Westfassade des Museums entlang und auf den Platz vor der Kunsthalle führt. Die Ein- und Ausfahrt der Tiefgarage ist an der Steiner Donaulände situiert, zwischen Galerie und Karikaturmuseum. Der 24 m hohe Neubau ist gleichzeitig als Solitär und Bindeglied zwischen den bestehenden Kultureinrichtungen konzipiert und wird von einem öffentlichen Platz umgeben. Dieser verbindet Kunsthalle, Karikaturmuseum und Galerie Niederösterreich und soll dem Stadtteil neue Impulse geben. Die flexibel bespielbaren Ausstellungsräume im Neubau sind auf vier Ebenen verteilt und 3,50 bzw. 4,50 m hoch, wobei der Hauptraum eine Höhe von 7 m aufweist. Ein Atrium dient als Erweiterung der Ausstellungsräume ins Freie. Kunsthalle und Karikaturmuseum sind im 1. OG mit der neuen Galerie Niederösterreich verbunden; das garantiert einfache Wegeführungen und ermöglicht Synergien der Museumsbetriebe. Verschiedene Besuchsszenarien und Rundgänge können angeboten werden. Der Event- und Catering-Bereich (mit Terrasse) ist im 4. OG angesiedelt. Das vergrößerte Restaurant im EG der Kunsthalle kann unabhängig der Museumsöffnungszeiten betrieben werden.

Ort: Krems an der Donau

Baujahr: Wettbewerb 2015

Nutzfläche: 10.000m²

Entwurfsteam: Lukas Göbl, Oliver Ulrich, Andrés España, Alexander Enz

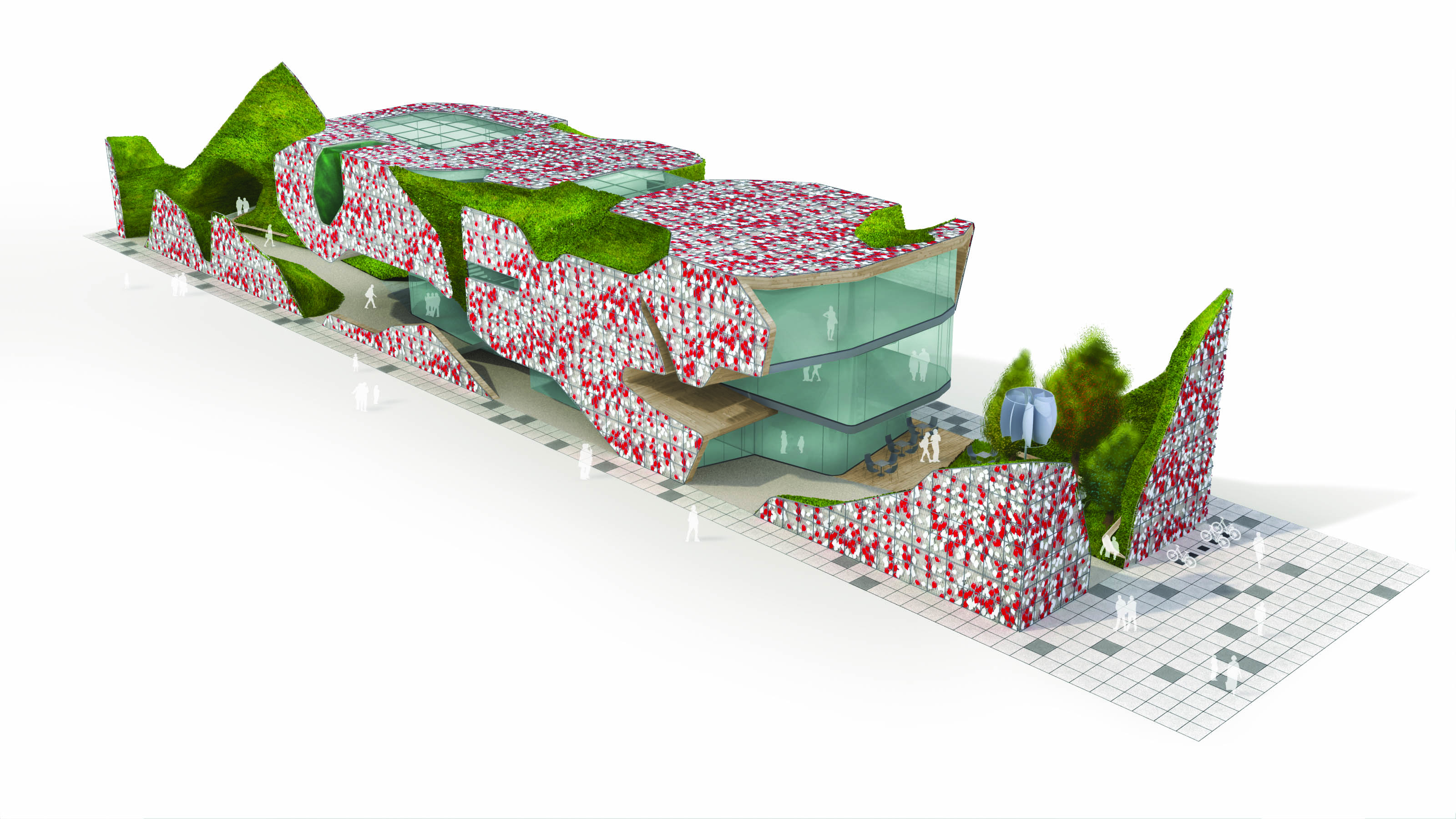

[Be]greifen

Pflanzen und ernten oder pflücken der Produkte des Pavillons

[Ver]arbeiten

Verarbeiten geernteter und gepflückter Produkte

[Ver]kosten

Konsumieren und genießen der selbstproduzierten Produkte

[Er]forschen

Zuschauen und beobachten, neugierig sein, forschen, fragen und diskutieren

[Er]lernen

Spielerisches erlernen von Wissenswertem zum Thema Ernährung und Energie

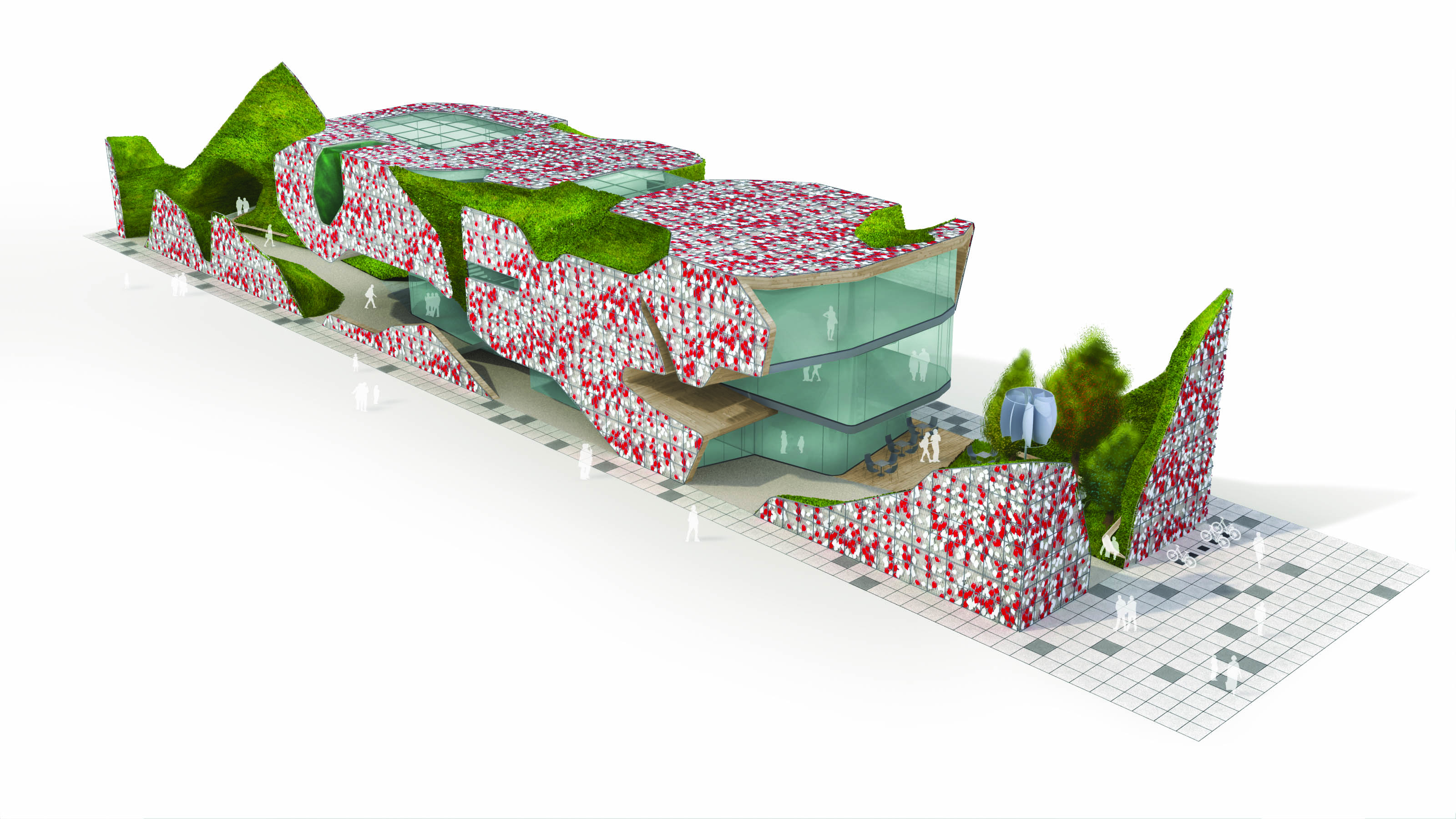

In das zur Verfügung stehende Volumen von 83 x 15 x 12 m wird der österreichische Pavillon eingeschrieben. Dieses Gebäude vereint Land und Stadt, Natur und Technik, Landschaft und Gebäude – es bildet die Bühne des österreichischen Auftritts auf der EXPO 2015, der bestimmt ist von Besonderheiten, Schönheiten und Neuheiten Österreichs im Hinblick auf alternative Ernährungs- und Lebensformen. Der österreichische Pavillion wird aus heimischen Fichtenhölzern gebaut. Holz ist ein rasch nachwachsender und deshalb nachhaltiger Werkstoff, dessen Verarbeitung in Österreich große Tradition hat. Teile des Pavillons sind durch verschiedenste Grünflächen bespielt. Österreichische Firmen haben Befestigungs- und Bewässerungssysteme für Fassadenbegrünungen entwickelt und bereits umgesetzt. Die vorgehängte Fassade ist nicht nur Blickfänger, sondern generiert Energie. Sogenannte Solar Ivys (in den Nationalfarben Rot und Weiß) hängen in einem Stahl-Grid und erzeugen elektrischen Strom. Die Windtulpe, ein oberösterreichisches Erzeugnis, produziert geräuschlos sauberen Strom.

.

Ort: Mailand, Italien

Baujahr: Wettbewerb 2013

Nutzfläche: ca. 1000 m²

Entwurfsteam: Lukas Göbl, Oliver Ulrich, Alexander Enz, Roxana Clep, Boris Steiner

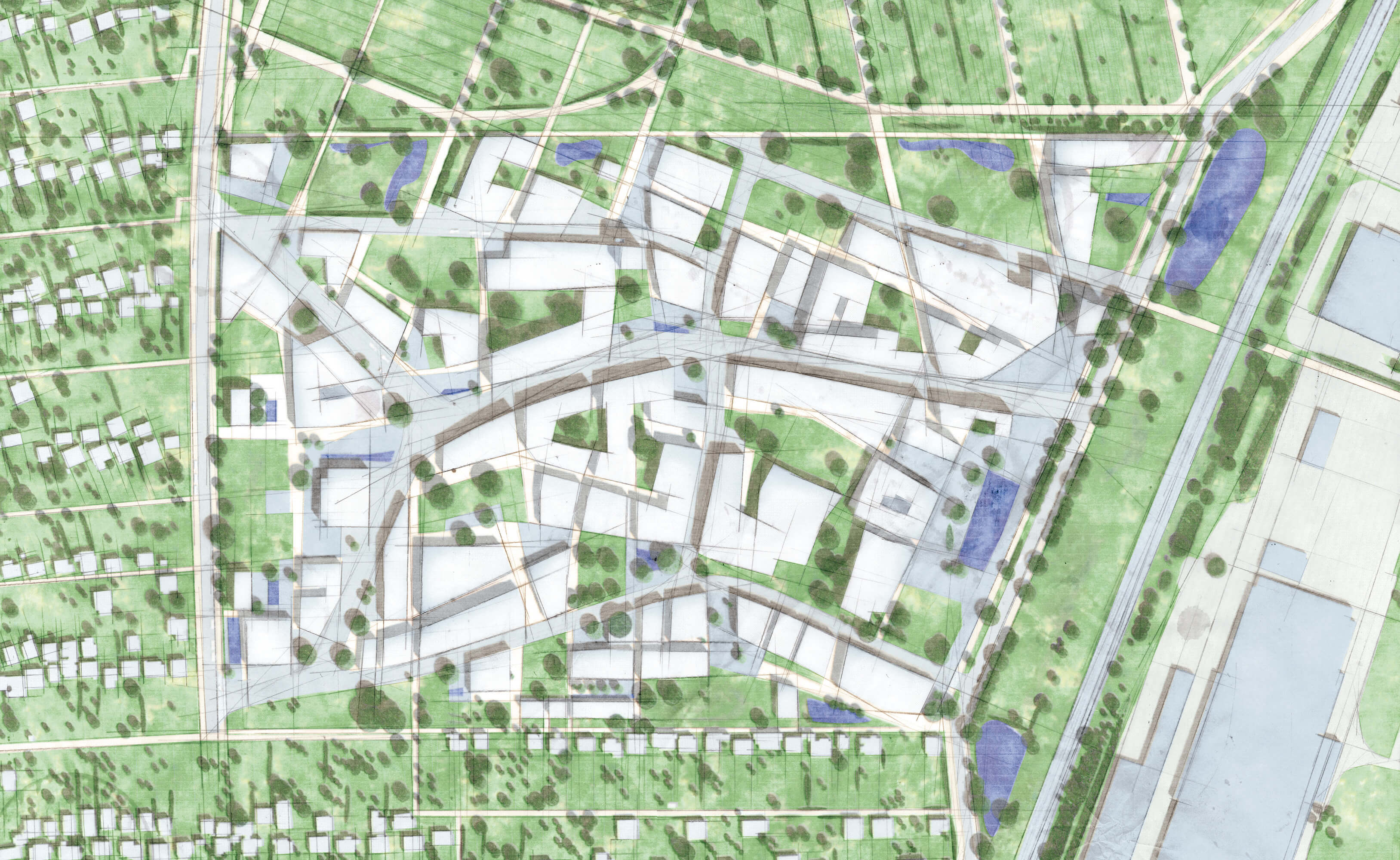

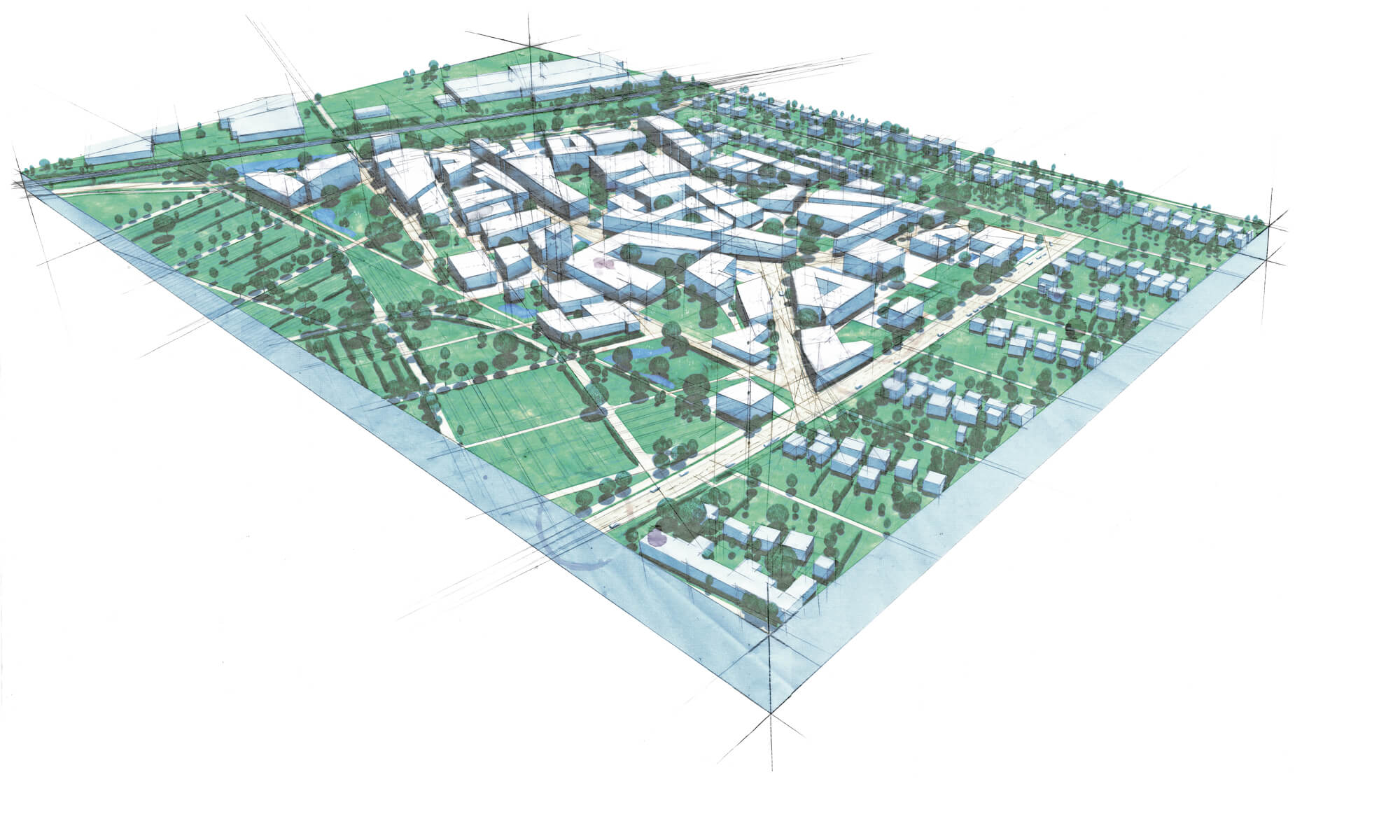

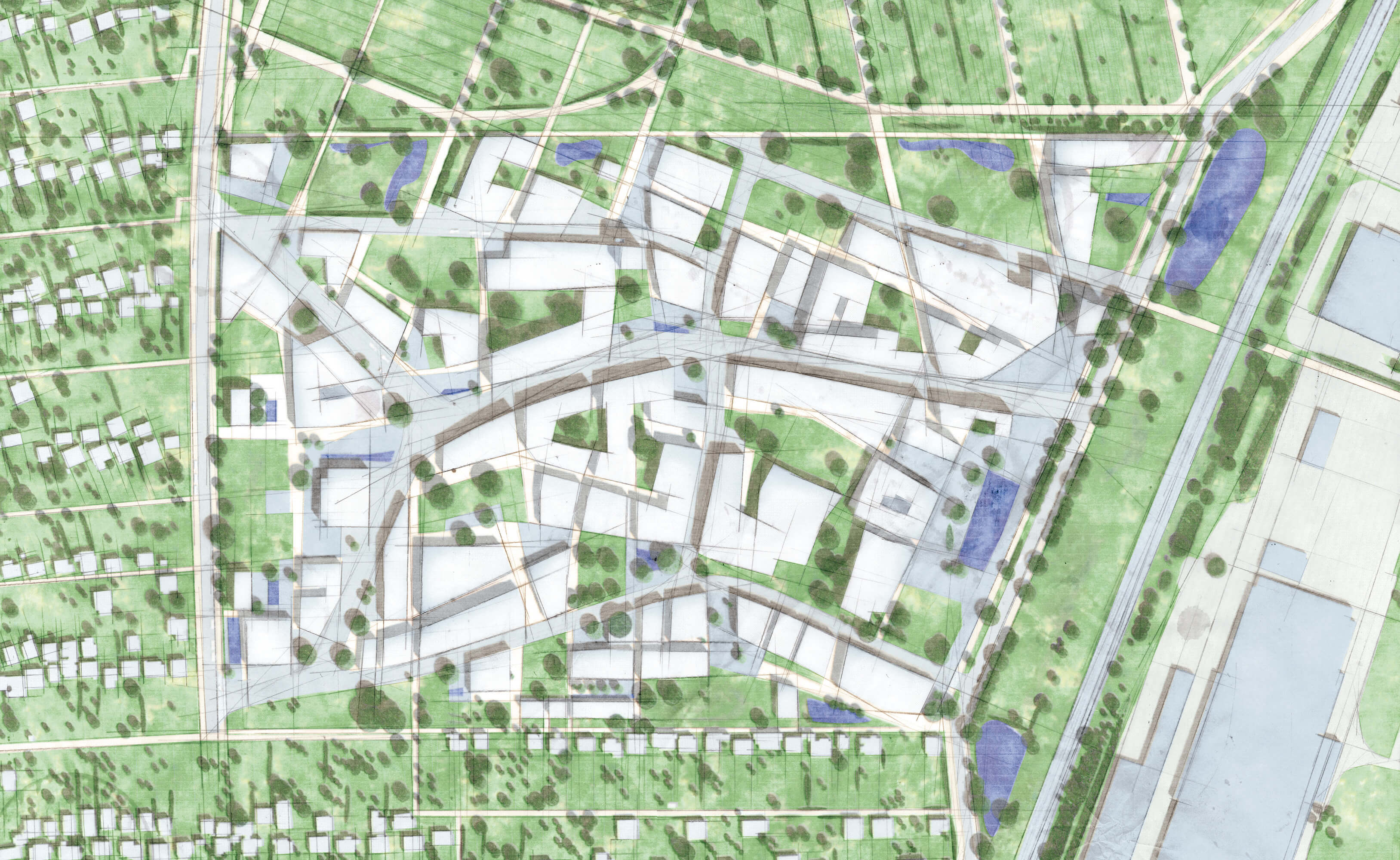

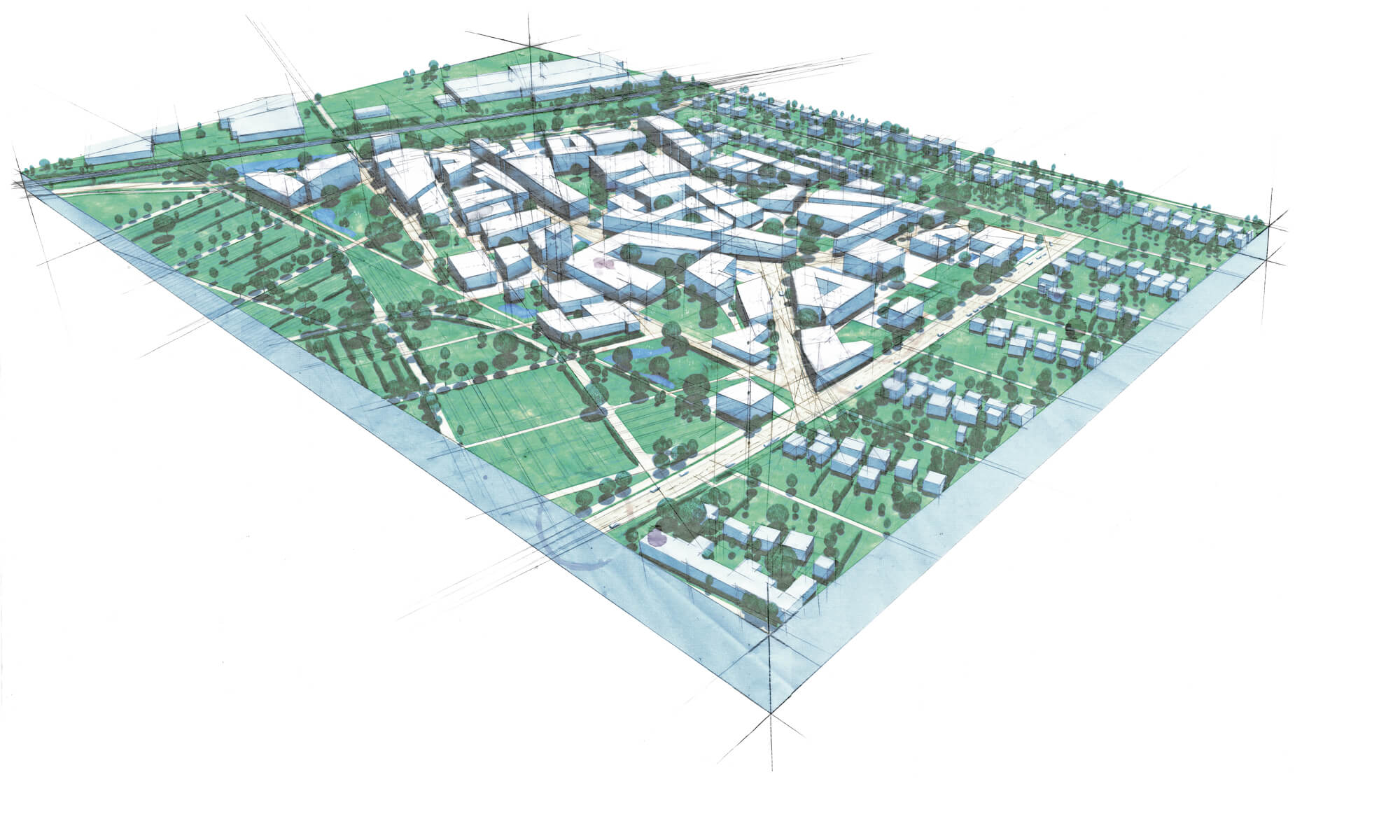

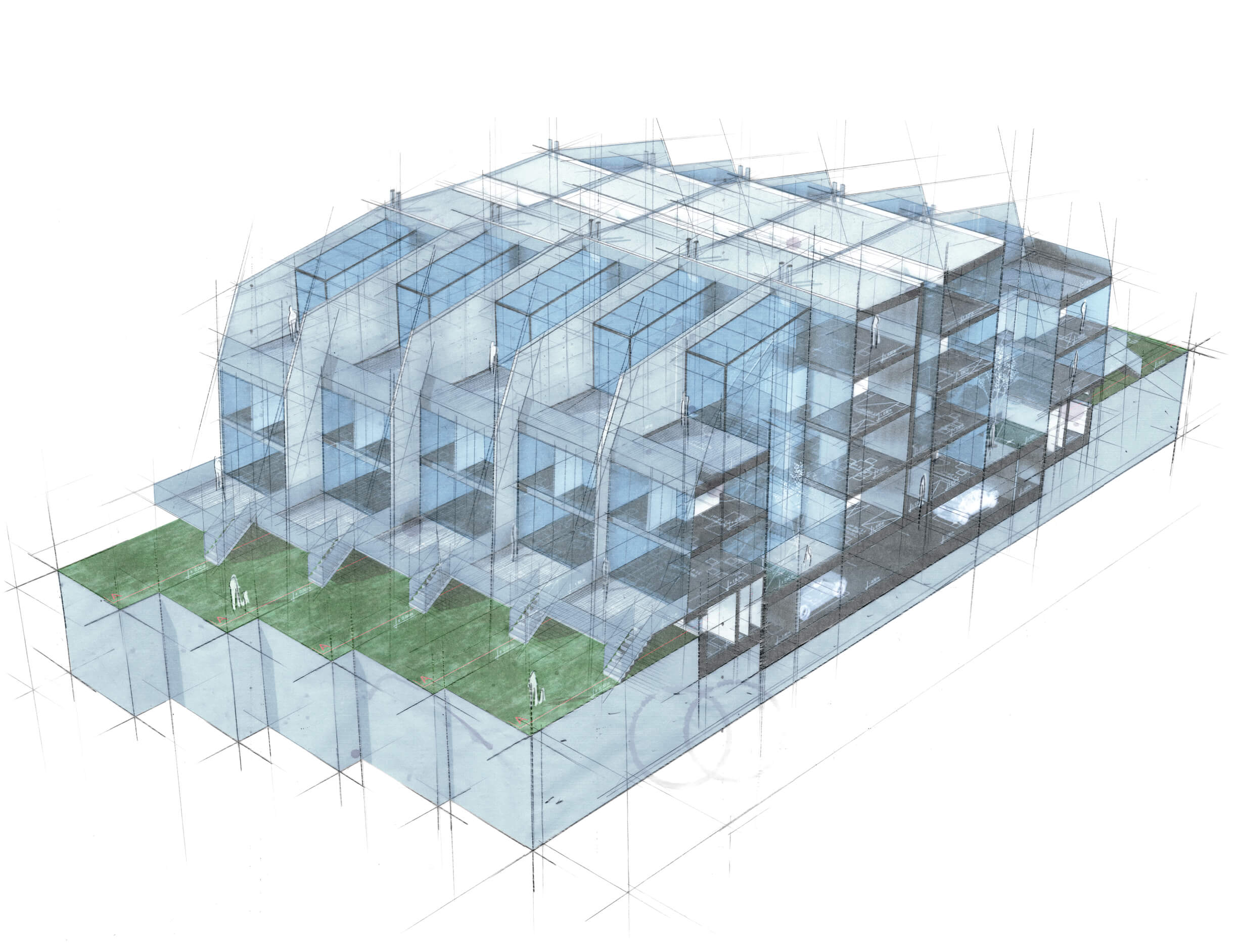

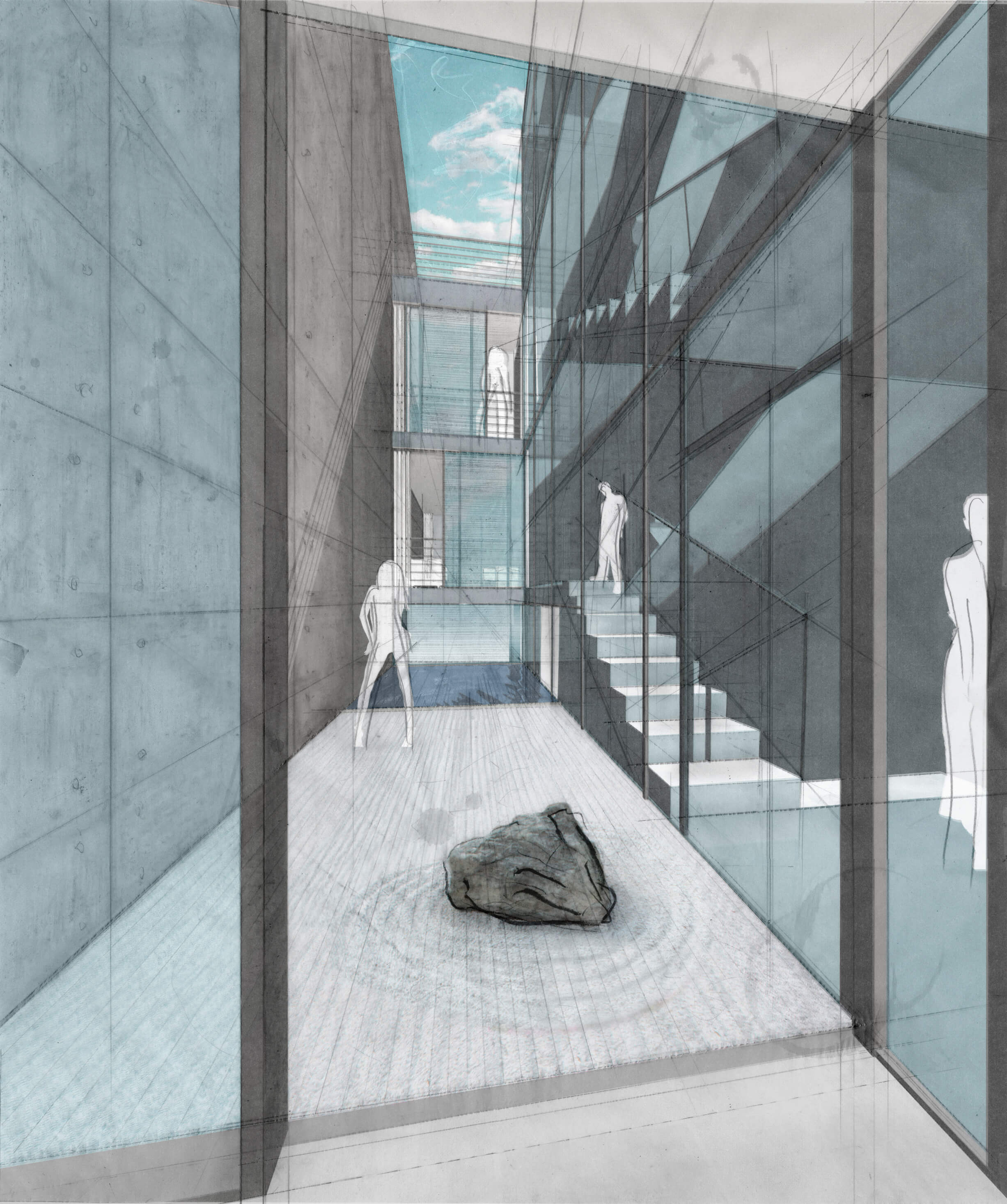

Die vorliegende Siedlung repräsentiert die Vereinigung von zwei scheinbaren Gegensätzen: Stadt und Dorf. Mehrwert an Lebensqualität, gute soziale Vernetzung, hoher Grünflächenanteil sowie wenig Lärm und Schadstoffemissionen fließen als ländliche Qualitäten in die Siedlung in Wien-Liesing ein. Städtische Vorzüge, wie kulturelle und kommerzielle Infrastruktur und hohe Mobilität werden gleichberechtigt berücksichtigt. Städtische Plätze und Boulevards, dörfliche Wege und Gassen, Wiesen, Wälder und Parks bilden ein Konglomerat qualitativ unterschiedlichster Freiräume und sollen das Bild dieses neuen Stadtteils von Liesing prägen. Typologische Vielfalt sowie Förderung der sozialen Interaktion garantieren einen hohen Grad an räumlichem Abwechslungsreichtum. Bestimmte Gebäudetypen werden zu urbanen Blöcken zusammengefasst und bilden – im Sinne klassischer „Neighbourhoods“ – übergeordnete Einheiten. Diese wiederum dienen als Grundlage für weitere Differenzierungen. Die gezielte Variation zwischen privaten, öffentlichen und teilöffentlichen Bereichen ermöglicht eine Bandbreite, die das weite Feld von dörflichen bis hin zu dichteren städtischen Strukturen abdeckt. Der städtebauliche Entwurf zeichnet sich außerdem durch maximale Flexibilität aus. Die Andeutung zweier Szenarien hebt die optimale Anpassungsfähigkeit der vorgeschlagenen Siedlungsentwicklung hervor.

Ort: 1230 Wien

Baujahr: Wettbewerb 2009

Entwurfsteam: Lukas Göbl, Oliver Ulrich

„Go with the Flow“: Durch die Einführung der neuen Bodengestaltung, die sich an der unmittelbaren Umgebung und dem Strömungsverhalten der Passanten orientiert, wird der großstädtische Verkehrsfluss sichtbar gemacht. Betonstein erweist sich aufgrund der Möglichkeit industrieller Präfabrikation sowie individueller Formgebung als ideales Material für das gesamte Projekt. Großformatige Natursteinplatten akzentuieren die Haupteingänge wesentlicher öffentlicher Gebäude. Die Wiederverwendung der alten Wiener Laternen bereichert das durch in den Boden eingelassene LED-Lichtleisten erzeugte moderne Großstadtambiente mit historischem Flair. Für die Umgestaltung des Grabens hat man auf eine minimalistische Variante abgezielt. Die Zurückhaltung hinsichtlich der gestaltenden Eingriffe wird an den betont ruhig geführten Bodenlinien offensichtlich. Im Zusammenspiel mit der Pestsäule, den beiden Brunnen sowie großzügig angelegten Schanigärten entsteht ein weltstädtisches Flair. Bei der Neugestaltung der stark frequentierten Kärntnerstraße wird ein großes Augenmerk auf die Entfernung bestehender Barrieren gelegt. Sechs in die Stadtlandschaft eingebaute Inseln erinnern durch gekonnte Einbettung in das Bodenmuster an Steine im Flussbett und laden zum Verweilen ein. Als Reverenz an die Großform des Haashauses wird das polygonale Bodenmuster am Stock-im-Eisen-Platz kurvig. Am Stephansplatz widmet sich das Muster der Plattenverlegung ganz der Geometrie des Stephansdomes und der umgebenden Stadtpalais, wodurch deren Wirkung maximiert wird.

Ort: 1010 Wien

Baujahr: Wettbewerb 2007

Entwurfsteam: Lukas Göbl, Oliver Ulrich

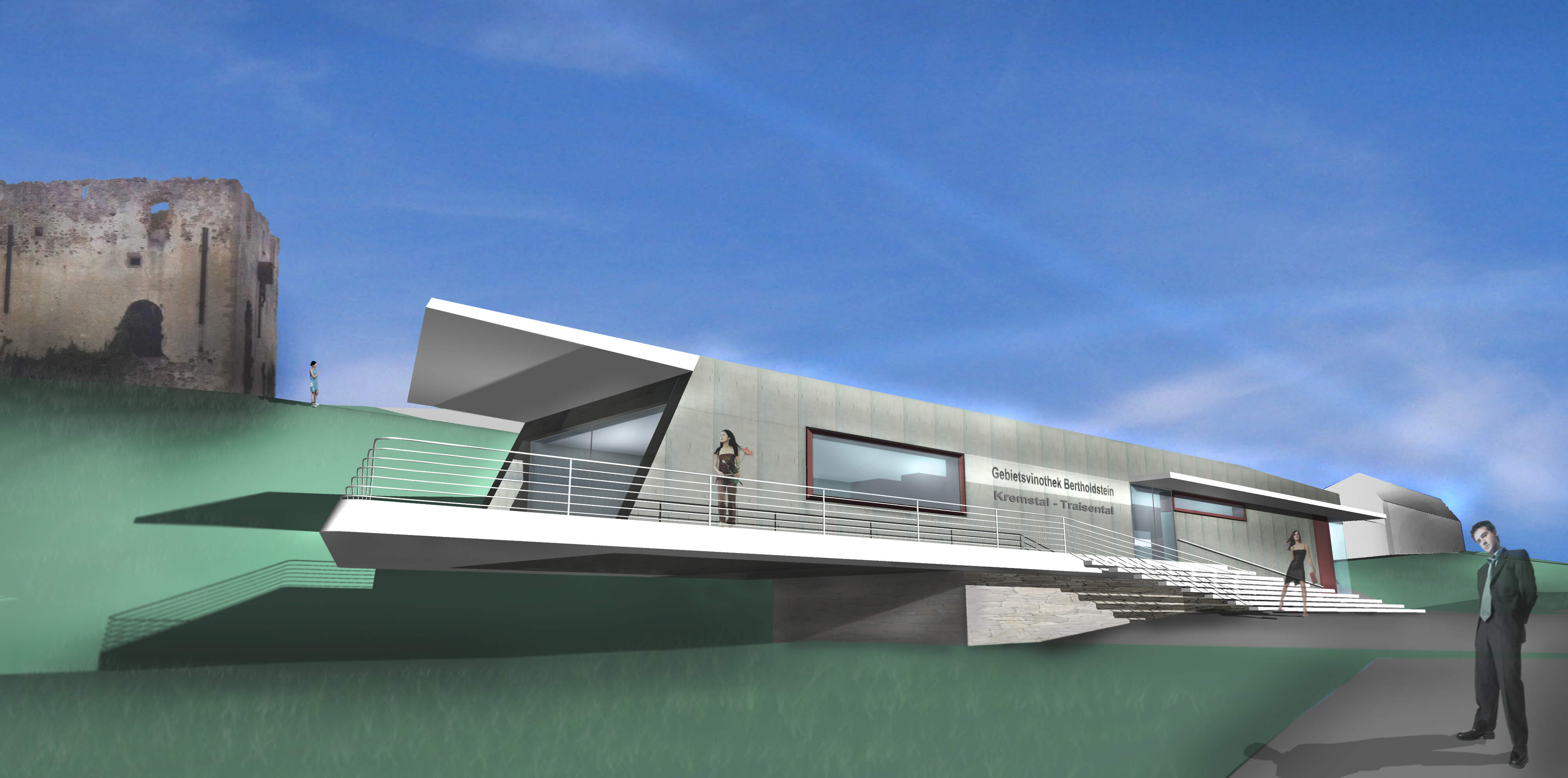

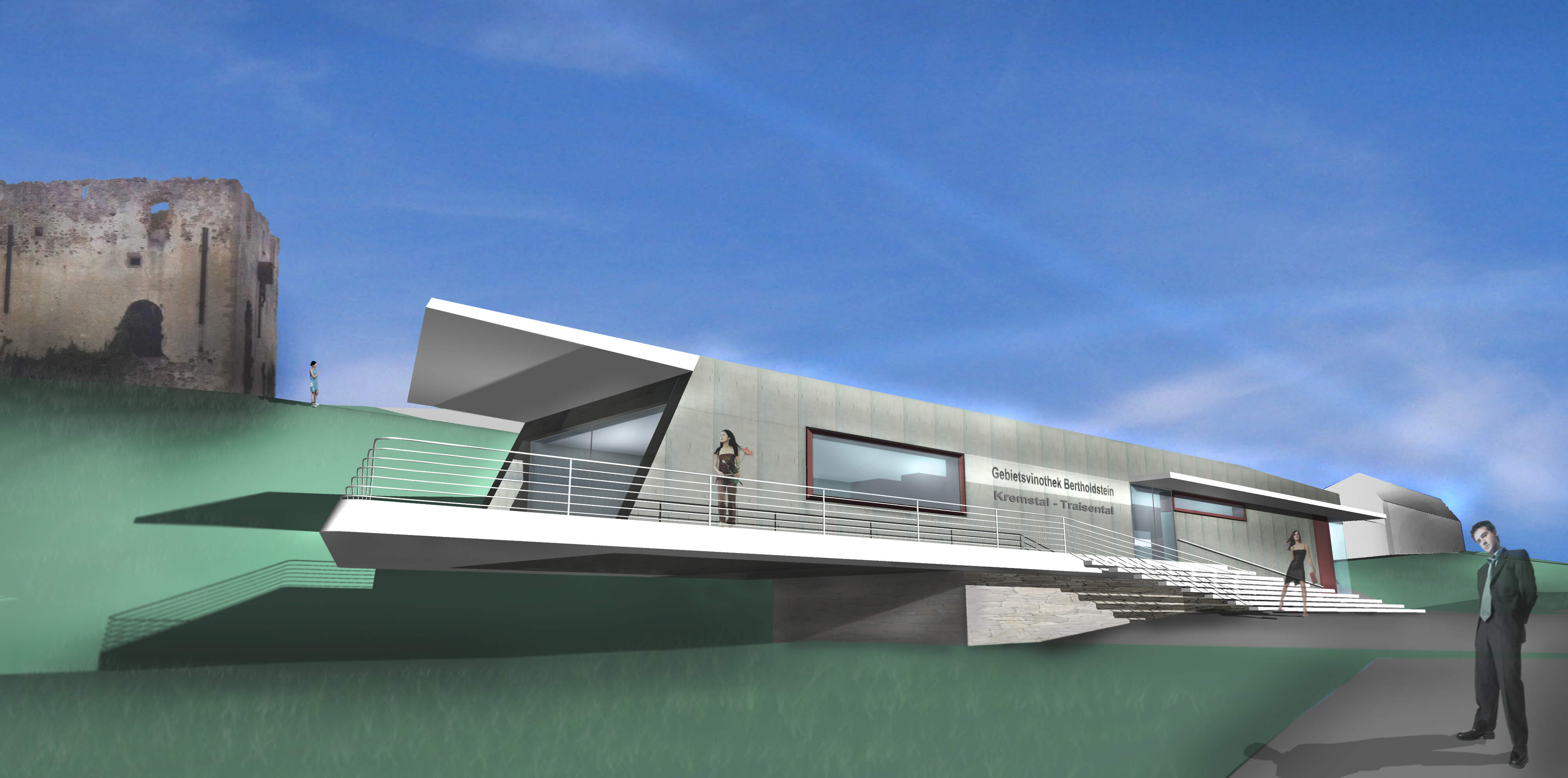

Das Gebäude der Gebietsvinothek Bertholdstein nimmt die speziellen räumlichen Qualitäten und historischen Bezüge des Ortes auf und komplettiert Bestehendes im Sinne eines optischen Dreiklangs: Ruine mit Hügel – Wirtshaus – Gebietsvinothek. Ebenso nimmt das Projekt speziellen Bezug auf den vorhandenen Grünraum. Vor der neuen Gebietsvinothek wird ein großzügiger Vorplatz geschaffen, welcher auch dem Gasthaus als Platz dient. Ein weitere Besonderheit der neuen Gebietsvinothek ist ihre Pfortenfunktion. Über eine außenliegende Treppe gelangt man in die Vinothek und von hier aus über eine weitere Stiege zum bestehenden Pfad zur Ruine Bertholdstein. Durch diese Maßnahme wird das neue Gebäude Teil des Gesamtensembles. Der Niveausprung im Gebäude teilt die Gebietsvinothek in zwei Teile; das Schaulager ist im hohen Teil und somit ebenerdig untergebracht, Kost- und Veranstaltungsräumlichkeiten, die Küche, der Schankbereich sowie die WC-Anlagen sind im niedrigeren Gebäudeteil angesiedelt. Als zusätzliches Gestaltungselement ist im Bereich des Veranstaltungsraums eine Lounge in Form eines Glaskubus an den Baukörper angehängt. Generell ist das Projekt als Ein-Raum-Lösung konzipiert. Die einzelnen Raumgruppen können jedoch über mobile Trennwände voneinander abgetrennt werden. Der Veranstaltungsraum bietet Platz für ca. 60 Personen. Diverse Fenster- und Türöffnungen, aber vor allem die großformatige Glasschiebekonstruktion zur Aussichtsterrasse in Richtung Stift Göttweig/ Kremstal bieten interessante Aus- und Durchblicke.

Ort: Krems – Hollenburg

Baujahr: Studie 2012

Nutzfläche: ca. 300m²

Entwurf: Lukas Göbl

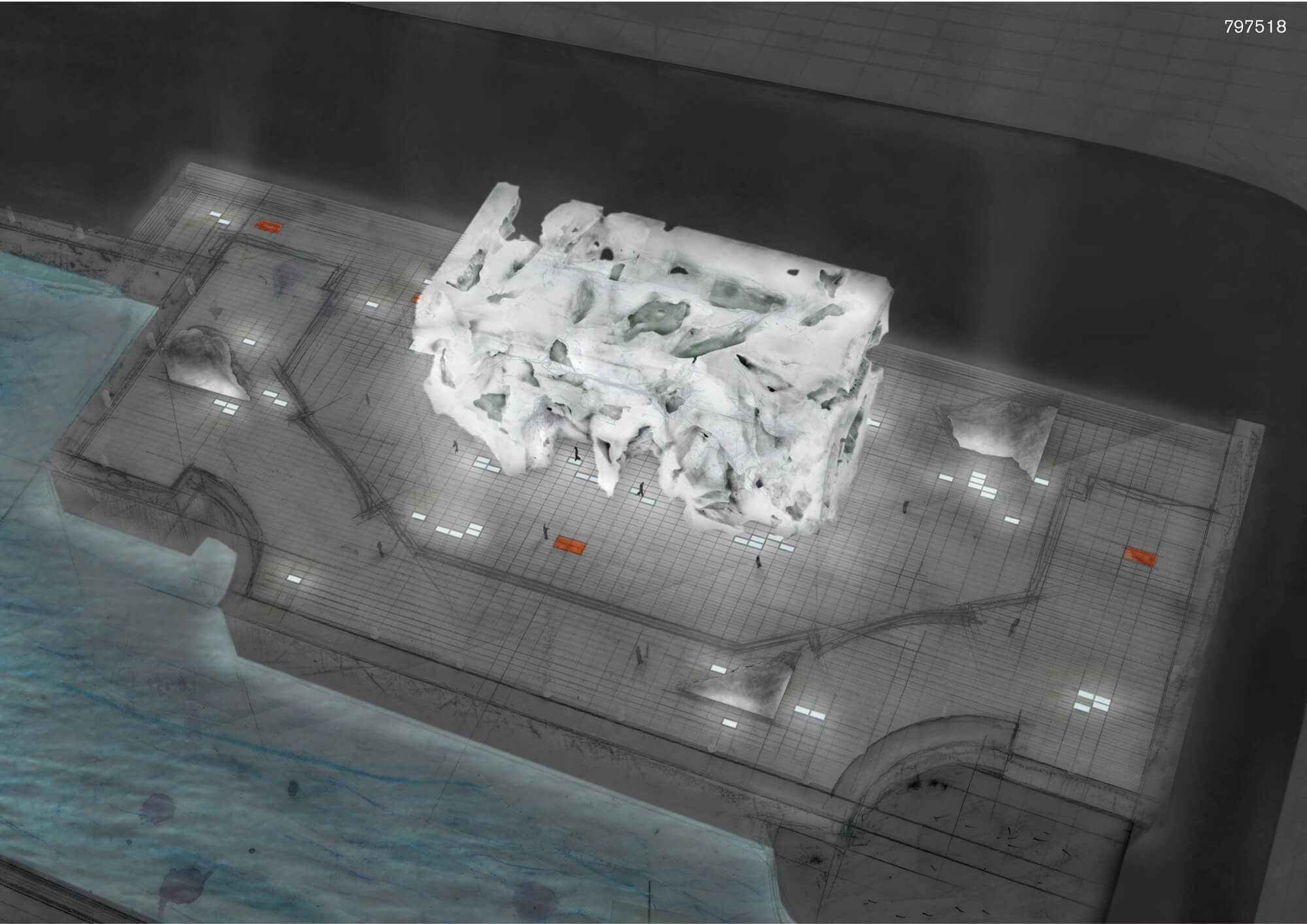

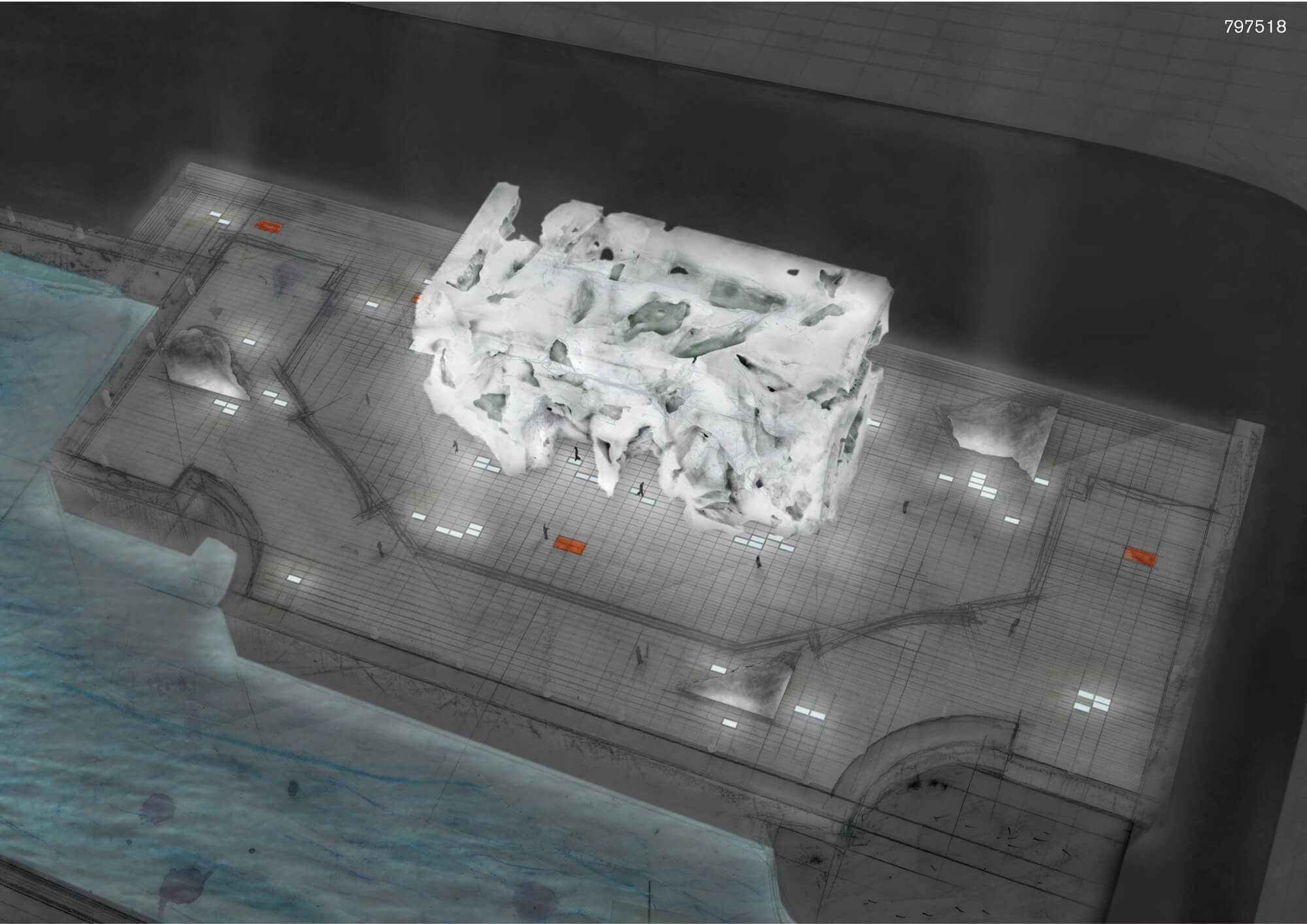

Das Berliner Freiheits- und Einheitsdenkmal verkörpert eine neu geschaffene Entität – eine Einheit, die durch den historischen Transformationsprozess zwar in ständiger Veränderung begriffen ist, jedoch stets in einem größeren Ganzen verbunden bleibt. Die durchlässige Struktur des Freiheits- und Einheitsdenkmals in Berlin erinnert an Vergangenes und macht seine Besucher gleichzeitig zum Teil des gegenwärtigen Geschehens. Die ursprüngliche Massivität der Form ist durch die Porosität nur noch zu erahnen – als hätte sich die Zeit selbst in den Betonkubus eingeschrieben und historische Ereignisse in Form von Abdrücken hinterlassen. Ganz im Sinne des zeitlichen Prozesses soll das Bauwerk weitestmöglich sich selbst überlassen werden, altern dürfen und den Zahn der Zeit in sein Erscheinungsbild aufnehmen. Dementsprechend löst das Denkmal Grenzen zwischen Monument, Umgebung und BesucherInnen auf. Der verwendete transluzente Sichtbeton, ein Ergebnis jahrelanger Materialforschungsarbeit, ist Sinnbild für die jahrzehntelange Trennung von Ost und West durch die Berliner Mauer, welcher das Monument gedenkt. Spotlights im Sockel tauchen das Denkmal in verschiedenste Farbstimmungen

Ort: Berlin (Deutschland)

Baujahr: Wettbewerb 2008

Entwurfsteam: Lukas Göbl, Oliver Ulrich